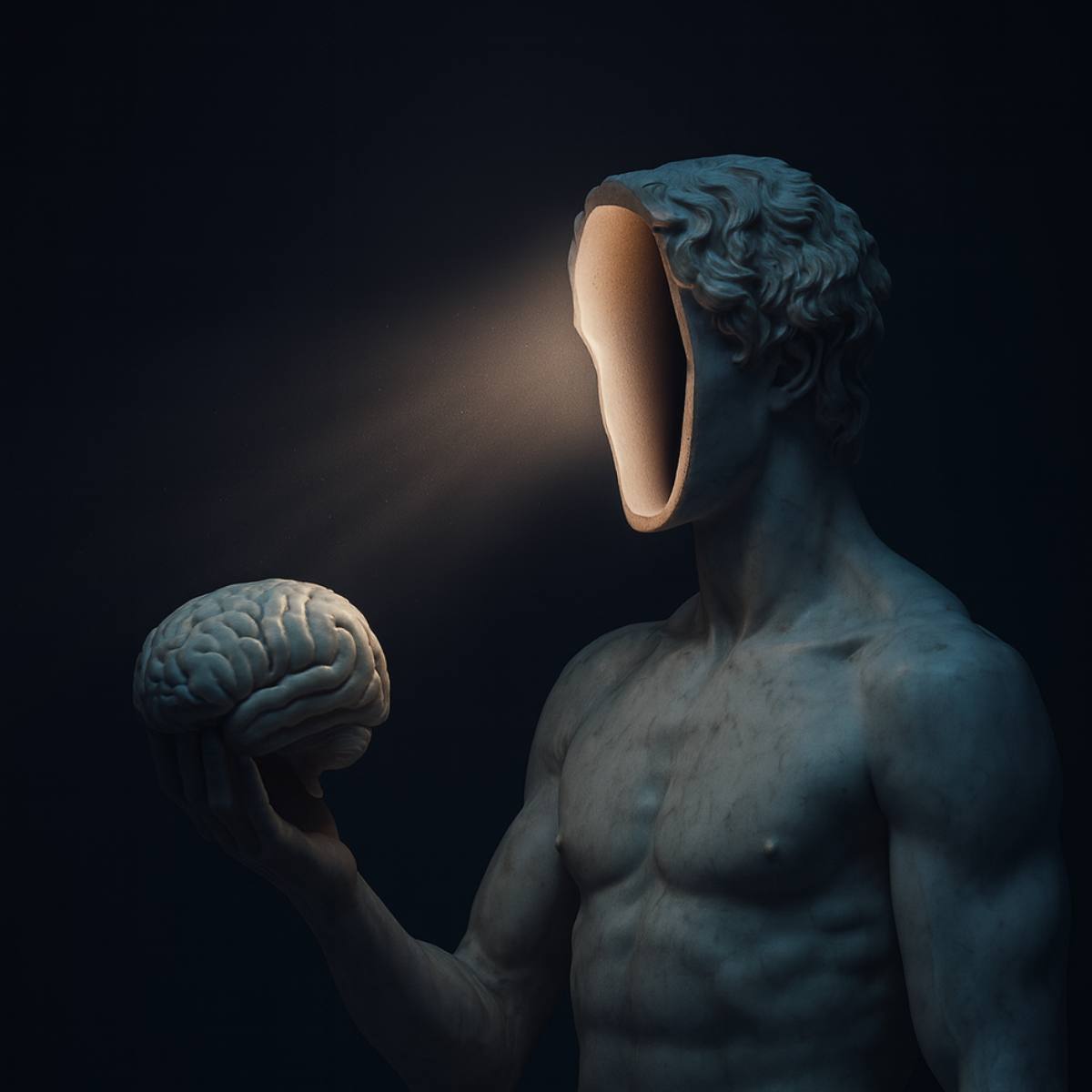

KI reduziert unsere Gehirnaktivität (drastisch)

Wie wir KI nutzen ist (und wird) wichtiger, als das wir KI nutzen.

Noch vor 1-2 Monaten ist mir das zum ersten Mal richtig aufgefallen.

Ich habe KI intensiv über mehrere Wochen genutzt, verschiedene Dinge getestet und oft in meiner Arbeit angewendet.

Doch ein paar Wochen später fiel es mir zunehmend schwerer für mich Selbst Texte zu verfassen.

Das hat mich neugierig gemacht und habe das Thema deswegen für mich recherchiert.

In diesem Newsletter möchte ich konkret darauf eingehen, was es für dich bedeuten kann, wenn du exzessiv KI nutzt, um gewisse manuelle Aufgaben abzugeben, welche Folgen es haben könnte und warum du dir Zeit einplanen solltest, in der du manuelle Aufgaben, Denkprozesse und unternehmerische Schritte selbst erarbeiten solltest.

Eigentlich etwas surreal, dass ich jetzt darüber schreibe, denn diese Schritte waren noch vor 2 Jahren kein Thema eines Selbstständigen.

Jetzt sind sie es aber und das möchte ich mit dir teilen.

Wie funktioniert unser Denken?

Vielleicht denken wir nicht in Worten, sondern in Räumen.

Vielleicht ist ein Gedanke kein Satz, sondern eine Bewegung, ein Navigieren durch die innere Topografie unserer Erfahrungen.

Neurowissenschaftler des Max-Planck-Instituts und des Kavli-Instituts haben entdeckt, dass unser Gehirn nicht nur Orte im physischen Raum kartiert, sondern auch Bedeutungen, Erinnerungen und Beziehungen. Die gleichen Zellen, die einem Tier sagen, wo es im Raum steht, helfen uns zu verstehen, wo eine Idee liegt, in Relation zu anderen Gedanken. Das Gehirn, so scheint es, orientiert sich in Begriffen, wie es sich in Straßen orientiert.

Wenn wir über Menschen, Dinge oder Konzepte nachdenken, bewegen wir uns entlang unsichtbarer Achsen. Wir ordnen, vergleichen, verschieben.

Humor – Ernst.

Nähe – Distanz.

Vertrauen – Skepsis.

So entstehen kognitive Landschaften, in denen jedes Erlebnis, jede Erkenntnis, jeder Mensch seinen Platz bekommt. Wir wissen, wer uns nahesteht, nicht nur emotional, sondern im wörtlichen Sinn unseres Denkens:

Wir fühlen Nähe, weil unser Gehirn sie verortet.

Das Denken selbst ist also kein abstrakter Prozess, sondern ein Navigationsakt. Ein inneres Gehen, ein Wandern zwischen Bedeutungen. Und wie bei jeder Reise hängt die Richtung nicht allein vom Ziel ab, sondern von der Karte, die wir tragen; jener unsichtbaren Struktur, die unser Wissen ordnet und unser Verhalten lenkt.

Doch diese Karte ist keine fixe Geografie. Sie verschiebt sich, jedes Mal, wenn wir Neues lernen oder Unerwartetes erleben. Ein Gedanke wird dann nicht hinzugefügt, sondern eingewoben, wie ein neuer Pfad, der sich durch ein bereits bestehendes Gelände zieht. Wir erkennen Muster, weil wir Orte wiederfinden. Wir verstehen Neues, weil wir es an Bekanntes anlehnen können.

Das bedeutet: Denken ist Erinnerung in Bewegung. Lernen heißt, die Koordinaten zu verändern.

Was diese Erkenntnis so bedeutsam macht, ist ihre Einfachheit. Wir begreifen uns selbst besser, wenn wir verstehen, dass Denken nicht linear verläuft, sondern räumlich. Dass Wissen nicht nur gesammelt, sondern platziert wird. Und dass Ideen immer in Relation zu anderen entstehen.

Vielleicht erklärt das auch, warum Orientierung und Sinn so eng miteinander verwandt sind.

Denn „Sinn“ war nie nur eine Frage von Bedeutung, sondern auch von Richtung.

Wenn wir uns in Gedanken verirren, wenn wir den Faden verlieren, dann suchen wir in Wahrheit nach dem Weg, zurück zu einer Stelle auf unserer inneren Karte, die uns wieder Orientierung gibt.

Der Geist ist kein Archiv. Er ist ein Raum, in dem wir uns bewegen.

Und jedes Denken ist ein Schritt darin.

Eigenes Denken ist wichtig

Wir dachten, KI mache uns schneller. Stattdessen macht sie uns gleich.

Das ist das Paradox:

Je mehr wir unser Denken auslagern, desto weniger gehört es uns. Die Formulierungen werden glatter, die Argumente gefälliger, die Identität leiser. Nicht, weil Maschinen „falsch“ wären, sondern weil sie effizient sind. Effizienz ist der natürliche Feind der inneren Reibung, und Reibung ist der Funke der Originalität.

Technologien schreiben immer auch in uns zurück. Schrift hat das Gedächtnis externalisiert, Karten die Welt geordnet, Rechner die Arithmetik gezähmt. Sprachmodelle externalisieren heute einen viel intimeren Bereich: den rohen sprachlichen Denkprozess, unser Assoziieren, Ringen, Scheitern, unsere kleinen Umwege, aus denen Überraschung entsteht.

Die Studie, die von „kognitiven Schulden“ spricht, trifft einen Nerv. Nicht, weil sie Endgültiges beweist, sondern weil sie sichtbar macht, was wir spüren: Wenn wir den kognitiven Anstieg einer Aufgabe an die Maschine delegieren, steigt unser Bewusstsein seltener. Unser Gehirn spart Energie; unser Stil spart Kanten; unser Denken spart Risiko. Das Ergebnis: Homogenisierung. Antworten, die sich anfühlen wie die Erfahrung tausendfacher Mittelwerte.

Die meisten sehen KI oberflächlich: als Abkürzung. Schneller schreiben, schneller suchen, schneller liefern. Aber Abkürzungen haben Geografie. Wer jede Kurve abschneidet, lernt das Gelände nicht kennen. Und wer das Gelände nicht kennt, verwechselt Karte mit Welt, Output mit Einsicht, Stil mit Stimme.

Die tiefere Wahrheit ist unbequem:

Identität entsteht im Widerstand. Nicht im Durchrauschen von Prompts, sondern im Aushalten der kognitiven Last. Idee, Identität und Handlung sind keine getrennten Domänen. Sie sind ein Kreislauf. Idee formt Fokus. Fokus formt Stil. Stil formt Handlung. Handlung formt Identität zurück in die Idee. Wenn ein Glied ausgelagert wird, verschiebt sich das Gleichgewicht des Ganzen.

Wer das Denken delegiert, delegiert ein Stück Selbst.

Hinzu kommt ein soziales Risiko:

Wenn alle auf dieselbe KI zugreifen, schrumpft die kognitive Diversität des Diskurses. Der Median gewinnt, die Varianz verliert. Wir erhalten Antworten, die korrekt klingen, aber keinen Abdruck tragen. „Stimmt so“ ersetzt „Stimmt und“.

Kompetenz wirkt geliehen. Urteilskraft wirkt fragil.

Und genau hier wird der Preis sichtbar:

Ohne trainierte Urteilskraft wird KI nicht zu Leverage, sondern zu Stil-Schablone.

Das antifragile Schreibhirn

Die Lösung ist nicht Verzicht, sondern Gestaltung der Reibung. KI ist der Rohstoff, nicht das Orakel.

Ein Werkzeug, nicht der Ursprung.

Wir brauchen ein Betriebssystem, das Denken nicht ersetzt, sondern erzwingt und dann verstärkt.

Drei Prinzipien für den Kreislauf aus Idee → Identität → Handlung:

1) Sequenz vor Symbiose.

Erst Muskeln, dann Maschine. Baue die Basiskompetenzen ohne KI:

Beobachtung, Argumentation, Verdichtung.

Schreibe Rohfassungen aus dem Kopf, skizziere Thesen auf Papier, ringe mit der Struktur. Danach nutze KI als Spiegel: für Gegenargumente, für Kontrast, für Verdichtung.

So bleibt dein neuronaler Pfad aktiv und die KI wird zum Widerlager, nicht zur Krücke.

2) Friction by Design.

Baue bewusste Hürden ein. Begrenze Modelleingriffe in der Anfangsphase (z. B. nur Fragen zulassen, keine Antworten). Erlaube KI erst, wenn du eine klare These, eine Outline und 3 originelle Beispiele hast. Ersetze „Gib mir die Antwort“ durch „Stell mir die härtesten Einwände“. Reibung ist kein Bug, sondern das Gewinde, an dem Originalität greift.

3) Stil-DNA vor Stil-Politur.

Definiere deine sprachlichen Konstanten: Metaphern, Leitfragen, Gegensätze, moralische Spannungen. Nenne 5 Wörter, die dein Denken tragen und 5, die du meidest. Füttere die KI nicht mit Leere, sondern mit Stil-DNA.

So reproduziert sie nicht den Median, sondern deine Muster und du bleibst der Autor und nicht der Editor deines Echos.

Strategische Umsetzung in der Praxis:

- KI-freie Sprints: 30–60 Minuten Rohtext ohne Tools. Ziel: These + Kernargument + Beispiel.

- KI als Sparringspartner: Prompt nur mit Fragen („Was fehlt?“, „Wo ist das schwächste Glied?“, „Formuliere das härteste Gegenargument.“).

- Kontrafaktische Schleifen: Lasse dir die Gegenstory deines Textes bauen. Wenn sie plausibel klingt, stärke dein Argument oder ändere den Kurs.

- Kompressionsübung: Komprimiere deinen Text selbst auf 1/3, erst dann darf KI kürzen. So trainierst du semantische Dichte, nicht Abhängigkeit.

- Stil-Regressionstest: Erstelle eine kleine Suite aus 5 Sätzen, die nur du so schreiben würdest. Jede neue Passage muss 3 davon „klingen“ lassen. Wenn nicht: zurück in die Reibung.

Das Ziel ist kein romantischer Purismus, sondern neuronale Souveränität. Du nutzt externe Intelligenz, ohne interne zu verlernen. Du erhöhst Output, ohne Identität zu verdünnen. Deine Handlung bleibt eine Signatur, keine Signaturmaske.

Die Rückeroberung der Kante

Mach es für 30 Tage.

Jeden Tag 45 Minuten roh: ohne KI, ohne Korrektur. Eine These, ein Konflikt, eine Geschichte. Dann 15 Minuten Sparring: Lass die KI nur prüfen, wo du blinde Flecken hast. Kein Textbau, nur Gegenwind. Zum Schluss 10 Minuten Verdichtung: Du komprimierst, dann darf die KI polieren; unter deiner Stil-DNA.

Nach 30 Tagen stell dir drei Fragen:

- Welche Gedanken hätte ich ohne Reibung nie gefunden?

- Wo bin ich noch im Mittelwert und warum?

- Woran erkennt man mich im ersten Satz?

Wenn du diese Fragen scharf beantworten kannst, ist die Schuld bezahlt und der Zinseszins beginnt: Idee wird zur Richtung. Richtung wird zum Stil. Stil wird zur Handlung. Handlung wird zur Identität.

Und Identität ist der Teil, den keine Maschine für dich denken kann.

Die potenzielle Gefahr von KI für unser Gehirn

(Und die bequeme Lüge des Verstehens)

Wir fühlen uns klüger, wenn ChatGPT uns etwas „klar erklärt“. In Wahrheit passiert oft das Gegenteil: Wir verstehen und lernen nichts. Das ist die bequeme Lüge. Verstehen ohne Verarbeitung ist wie Training auf dem Sofa: Man schwitzt nicht, also wächst auch nichts.

Wie kognitive Auslagerung Identität verdünnt

Lernen ist kein Datenimport. Lernen ist Umformung:

Information trifft auf Widerstand, wird mit Vorwissen verknüpft, neu strukturiert, widersprochen, getestet. Dieses Processing ist der goldene Schritt. Er ist anstrengend und genau deshalb wirkungsvoll.

Generative KI bietet uns eine Abkürzung: Cognitive Bypassing. Statt selbst zu verbinden, vergleichen, abstrahieren, lassen wir uns die Ordnung der Dinge liefern. Es fühlt sich großartig an: schnell, flüssig, logisch.

Aber wo keine Reibung ist, entsteht keine Spur. Ohne aktive Verarbeitung gibt es keine tiefen Gedächtnisspuren, keine robuste Expertise, keine eigene Denkarchitektur.

Hier kollidieren Idee, Identität und Handlung:

- Idee ohne Reibung bleibt fremd.

- Handlung ohne eigenes Denkskelett wird generisch.

- Identität ohne kognitive Signatur verflacht zum Mainstream-Tonfall des Modells.

Darum wirkt KI, falsch genutzt, identitätsverdünnend. Nicht, weil Maschinen „böse“ sind, sondern weil sie effizient sind. Effizienz glättet. Originalität braucht Kanten.

Die Illusion verstärkt sich durch die Natur von Sprachmodellen: Sie produzieren Wahrscheinlichkeit, nicht Wahrheit. Für reich dokumentierte Standardfragen genügt das. Für kontextspezifische, tiefere Probleme; dort, wo Karriere, Forschung, Unternehmertum entschieden werden, reicht Wahrscheinlichkeit nicht.

Ohne eigene Urteilsfähigkeit erkennt man Fehler nicht.

Paradox: Je mehr du ohne Fundament auf KI baust, desto unbrauchbarer wirst du, genau in jenen Situationen, in denen Kompetenz zählt.

Und noch eine Verschiebung:

KI senkt nicht den Standard, sie hebt ihn. Alles, was generisch lösbar ist, wird Commodity. Übrig bleiben Probleme, die Urteil, Kontext und Geschmack verlangen. Wer nur tut, was KI kann, wird austauschbar. Wer denken kann, mit KI, wird unkopierbar.

Sequenz, Reibung, Signatur

Die Antwort darauf ist nicht Askese. Die Antwort ist Architektur:

So nutzt du KI, ohne dein Denken auszulagern und machst aus Idee → Handlunge → Identität einen geschlossenen Kraftkreislauf.

1) Sequenz vor Symbiose.

Bau zuerst eigene Strukturen, dann verstärke mit KI. Skizziere These, Outline, drei Belege ohne Tool. Erst danach lässt du dir Gegenargumente, alternative Frames, blinde Flecken spiegeln. So bleibt der neuronale Pfad aktiv; die Maschine liefert Widerstand und wird nicht zum Ersatz.

2) Friction by Design.

Erlaube der KI früh nur Fragen, keine Antworten: „Was fehlt?“, „Widerspricht etwas?“, „Welche Annahmen trage ich?“. Antworten gibt es erst, wenn dein Denkgerüst steht. Reibung ist kein Hindernis. Reibung ist der Reiz, der Wachstum triggert.

3) Stil-DNA vor Stil-Politur.

Definiere drei Metaphern, zwei verbotene Floskeln, fünf Kernbegriffe, die dein Denken tragen. Füttere die KI mit dieser DNA. So bleibt der Output dein Echo, nicht der Median.

4) Zwei-Zonen-Lernen.

- Zone A (Ownership): Deep Reading, Handschrift-Notizen, eigene Beispiele. Ziel: Enkodierung, Schemabildung, Transfer.

- Zone B (Leverage): KI sammelt Quellen, baut Pro/Contra-Listen, destilliert Perspektiven. Ziel: Zeit sparen, ohne die kognitive Last abzunehmen, die dir gehört.

5) Kompressions- und Kontrast-Loop.

Komprimiere deinen Text selbst auf ein Drittel. Lass dir dann von KI nur Alternativ-Architekturen bauen (andere Reihenfolge, andere Story-Struktur). Du wählst, warum welche Version besser ist. Das Urteil bleibt bei dir.

Das Ergebnis: neurale Souveränität. Du trainierst deine kognitiven Pfade, nutzt die Maschine als Multiplikator und dein Stil gewinnt an Dichte statt zu verschwimmen.

30 Tage Rückgewinnung der Denkkraft

Täglich 45–15–10:

- 45 min roh: Eine These, ein Widerspruch, ein Beispiel ohne KI, ohne Korrektur.

- 15 min Sparring: KI darf nur kritisieren: blinde Flecken, Gegenargument, fehlende Evidenz.

- 10 min Politur: Du komprimierst. Erst dann darf KI Formulierungen schärfen unter deiner Stil-DNA.

Wöchentliche Checks:

- Zeig dir selbst drei Sätze, die nur du schreiben würdest. Sind sie noch da?

- Wo war die meiste Reibung? Was hat sie dir geschenkt?

- Welche Entscheidung hast du besser getroffen, weil du vorher selbst gedacht hast?

Nach 30 Tagen spürst du den Unterschied:

Ideen fallen nicht mehr auseinander, wenn das Tool schweigt. Handlungen sind präziser, weil sie von innen getragen sind. Identität wird hörbar und das im ersten Satz.

Nutze KI, ohne dein Denken abzugeben

Maschinen analysieren, Menschen verstehen.

Und vielleicht liegt genau darin der Unterschied, der uns unersetzlich macht.

Denn das menschliche Denken folgt keinem Algorithmus. Es ist nicht linear, nicht präzise, nicht fehlerfrei. Es ist ein Gewebe aus Irrtümern, Emotionen und Kontexten, die sich gegenseitig durchdringen. Ein Gedanke entsteht nicht, weil Daten richtig sortiert werden, sondern weil etwas in uns falsch verbindet und aus dieser Fehlverknüpfung eine neue Bedeutung wächst.

Wir nennen das dann Kreativität. Doch in Wahrheit ist es nur die Fähigkeit, Fehler zuzulassen, ohne an ihnen zu zerbrechen.

Das Gehirn ist langsam. Es irrt, vergisst, wiederholt sich. Es braucht Zeit, um Muster zu erkennen, um Sinn zu erzeugen. Und genau diese Langsamkeit ist sein Vorteil. Denn in ihr entsteht Raum für Zweifel, für Interpretation, für all das, was Maschinen nicht kennen:

Bedeutung.

Ein Computer kann berechnen, was wahrscheinlich ist. Aber er kann nicht wissen, was es bedeutet.

Er kann Begriffe ordnen, aber keinen Gedanken verstehen.

Eine Maschine analysiert die Welt, der Mensch erlebt sie.

Und dieses Erleben, mit all seinen Fehlern, Verzerrungen, Missverständnissen, ist die eigentliche Quelle der Idee.

Denn eine Idee ist keine Information.

Sie ist eine Verschiebung im Bewusstsein.

Sie verändert nicht, was wir wissen, sondern wie wir wissen.

Maschinen lernen, weil sie müssen. Menschen verstehen, weil sie scheitern.

Das ist der Unterschied.

Im Scheitern liegt Bedeutung, im Missverständnis liegt Richtung.

Wenn ein Gedanke nicht aufgeht, wenn eine Theorie zerbricht, wenn ein Versuch misslingt – dann zwingt uns das Gehirn, neu zu ordnen. Es rekombiniert, abstrahiert, verbindet Altes mit Neuem. Aus diesem unordentlichen Prozess entsteht etwas, das keine Maschine imitieren kann: ein Gedanke mit Seele.

Vielleicht ist das die Ironie der Zeit, in der wir leben:

Wir erschaffen Maschinen, die alles wissen, und verlernen, was es heißt, etwas zu verstehen.

Wir optimieren für Geschwindigkeit, und verlieren Tiefe.

Wir reduzieren Denken auf Verarbeitung, statt auf Bedeutung.

Doch Denken ist kein Programm.

Es ist eine Bewegung zwischen Fehler und Erkenntnis.

Zwischen Chaos und Klarheit.

Zwischen dem, was war und dem, was noch keinen Namen hat.

Die besten Ideen entstehen nicht, wenn wir richtig denken, sondern wenn wir aufhören, uns davor zu fürchten, falsch zu liegen.

Vielleicht ist das der letzte unkopierbare Akt des Menschseins:

Nicht Perfektion zu suchen, sondern Bedeutung.

Nicht Effizienz zu verehren, sondern Irrtum zuzulassen.

Nicht zu wissen, sondern zu verstehen.

Denn Verstehen verändert nicht die Welt.

Es verändert uns.

Und das genügt, um alles andere folgen zu lassen.

––

Danke fürs Lesen.

Das war es für heute.

Ich hoffe, du konntest etwas wertvolles für dich mitnehmen.

––

Weitere Newsletter kannst du hier erkunden: BLACKLIST

Baue deine eigene Welt: Content Ecosystem Builder

.webp)